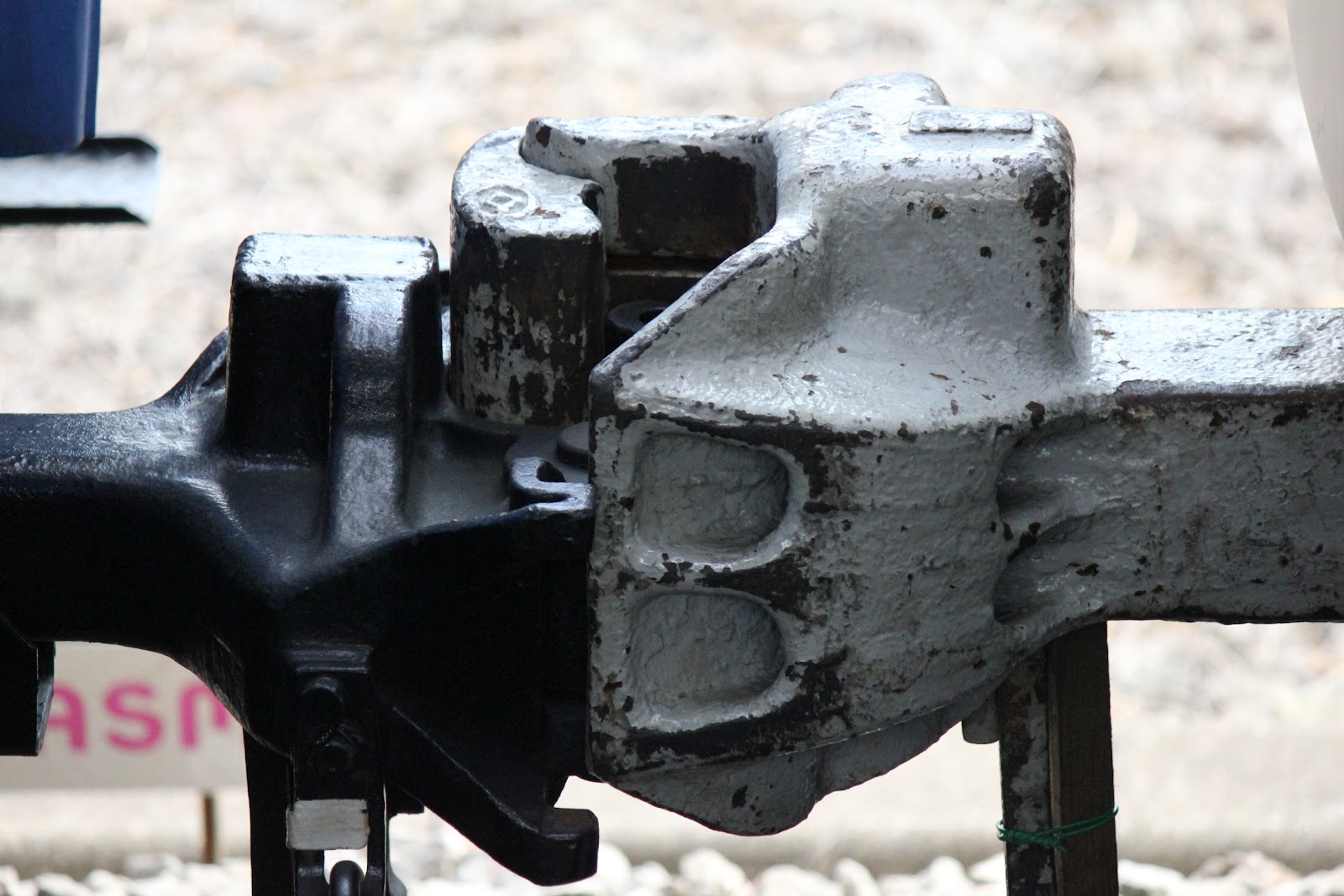

DD51型同様に、運転手が両端へ移動せずに、前後の運転が可能な運転台形式。

DE10 1663は、Team DEオフィシャルページさんによると、日本車輛製造豊川工場で昭和49年に生まれ、国鉄名古屋鉄道管理局 米原機関区に新製配置されてから、千葉、佐倉、品川、川崎と転属して、この当時は、新鶴見機関区川崎派出配置で、この撮影の5年後、2016年(平成28年2月)に、廃車となっている。

DE10型は、小さい身体ながら、機関区内の入れ替え、甲種回送と、マメに活躍する縁の下の力持ち的存在で、さらに、汽笛の音が哀愁を誘い、私も父も大好きな車両でした。

DE10型、11型は、蒸気機関車でいうところの、C11型、C12型同様に、【小さいけれど力持ち】的な存在で、貨物・客車の入れ替え、甲種回送(新造車、中古車両の移送)、車両数の少ないローカル線などで活躍した、あまり目立たないけれど、インフラを支える重要なディーゼル機関車でした。架線、つまり電気が無いところでも、直流・交流の区別なく、電気があるところでも、何の問題もなく走れる万能機関車です。

廃車:残念でなりません。

この8594Fは、東急での運用を終了後、2019年10月に、富山地方鉄道(株)に譲渡され、第二の人生を送っています。

兄貴分が、8090系で、日本初の軽量オールステンレス量産車としての誉れがあります。

ステンレスのコルゲート仕様のサイドに、中央林間の方向幕。

両サイドの線路が、田園都市線本線、つくし野方面。

こうしみると、かなりの急勾配。

正面が『く』の字形に折れ曲がったダイヤモンドカットと呼ばれるデザインで、1967年から大量に製造され、世田谷線を除く、ほぼ全ての路線を走った東急の代表的車両。18ⅿ車。

この時は、既に営業運用から遠ざかり、事業用車両として、架線検測・車輪転削・他の車両のけん引車両として、働きましたが、2014年9月を最後に、廃車。この形状が、ダイヤモンドカット。

しかし、嬉しいことに、全長18ⅿと短い車両だったため、カーブの厳しい地方私鉄では重宝され、7200系は、上田交通、豊橋鉄道、十和田観光鉄道(現在は路線自体が廃線・ただし、車両は移籍)・大井川鐡道で、第二、第三の人生を歩んでいる車両が、現存します。

東急5000系は、相鉄10000系同様に、JR東日本と東急車輛製造(現総合車両製作所に譲渡)とで、共同開発した車両で、基本ベースはE231系車両。

目まぐるしく、様々な電車が来ます。

国鉄(日本国有鉄道)時代の開発による、205系電車。

かつて横浜線は、焦げ茶色の旧型車両、101系、103系、そして、写真の205系に置き換わり、2014年2月から、E233系に。

一方、山手線では、駅間が短く、急発進急停車に合わなかったようで、早々にE231系500番台、さらに、E235系と様変わりしています。国鉄のイメージが残り、ドル箱路線なのに、長い事、山手線・京浜東北線・中央線・常磐線のお古の車両で冷や飯を食わされてきた横浜線には、良い意味で、この感じが愛おしかったのですが。

全てが横浜駅に行かない横浜線と揶揄されていますが、東神奈川駅・横浜駅間は、京浜東北線に乗り入れるにしても、東急がみなとみらい線に相互乗り入れした際に、旧東急東横線の線路を活用していれば、ある程度は、桜木町から直接乗れる横浜線になれていたのに・・・。横浜市役所が桜木町に移転したいま、そこまで通じていれば、かなり利用しやすかったと思うのですが。桜木町周辺、野毛方面にも人の流れを作れたはず。相鉄線にも同じことが言えるのですが。要は、横浜駅と桜木町・関内とのアクセスが悪く、横浜線・相鉄沿線民には、便が悪い。100万人以上を抱えているのに。極めて勿体ない。出ました。こどもの国線。

長津田駅と、こどもの国駅の中間に恩田駅も出来ました。

沿線には、東急長津田車両工場もありますが、何よりも横浜には少ない水田地帯を抜けていく景色は、とても貴重です。

長津田駅からすぐの場所は急カーブで、レールと車輪の摩擦音で、かつて、近隣住民からのクレームが多く、東急はそれに対してかなり努力をしたらしい。東急の爆音車両8500系が、けたたましい音を奏でて降りてきます。

東急の半数近くの車両数を誇った時期があり、東急の中興の祖ともいえる電車。

物凄いモーター音を響かせて、急勾配を登っていきます。

駒大時代に、バスを2つ乗り継いで、青葉台駅から、東急田園都市線で4年間通っていたので、愛着があります。

父も駒大ですから、入学当時は、同じルートを辿った時もあったらしいですが、途中から原付で、市が尾駅(いちがお)まで行き、そこからの田園都市線(当時は、二子玉川園から先は、新玉川線と称したらしい)通学。さらに途中からは、高速で、自動車通学していたようです。しかもキャブ車で。オカシな時代だったのですね。父から聞くには、かつての田園都市線は、青葉台駅からも、かろうじて座って乗れたらしい。今では痛勤電車と言われるほど、混雑率が激しいらしい。